皆さんこんにちは、お元気ですか。

いつもこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。

残暑厳しい毎日ですね。夏がずっと続いているような気持ちです。夏が好きな方は嬉しいのでしょうか。私は秋が恋しいです。

さて今まで音楽理論をわかりやすく解説してまいりました。なぜこれが必要かと言いますと、コードを理解するために必要なことなのです。

たまに理論抜き、楽譜なしでピアノを弾く、などという本などもありますが、内容を見ますと楽譜が出ていますし、仮に楽譜や理論がないと必ず限界が早くきます。

その時に理論や譜面を学んでも良いですが、かなり遠回りになってしまいそうです。理論や譜面は一生物ですから、何度も読んで少しずつでも覚えてくださいね。

コードを構成する音

コードは3つ以上の音を同時に弾くことです。そしてその構成音のことをこれからお話しいたします。

ここにCとG、2つのコードがあります。どちらも基本形です。

Cは、下からドミソですね。この基本形の時の「ド」をルートと呼びます。そして「ミ」をサードといい、「ソ」をフィフスと言います。

全て英語読みですが、これはコードがアメリカで開発されたものなので慣れて下さいね。

どれも日本語にすると、「根音」「三番目の音」「五番目の音」という意味です。

この上にさらに音を重ねて行きますと、「セブンス」「ナインス」「イレブンス」となり

七番目の音、九番目音、十一番目の音、とどんどん積み重ねて行きます。

ではその音に#や♭がついたらどう呼ぶのでしょうか。

Cコードの時には、♭ミ、♭ソなどを、フラットサード、フラットフィフスなどと言います。

メジャーセブンスとフラットセブン

一番よく出てくるのは、セブンスコードの時の、メジャーセブンスまたはフラットセブンスでしょうか。

セブンスコードは、トライアドコード(構成音は「Root / 3rd / 5th」)に、セブンスの音を追加した、四和音のコードです。

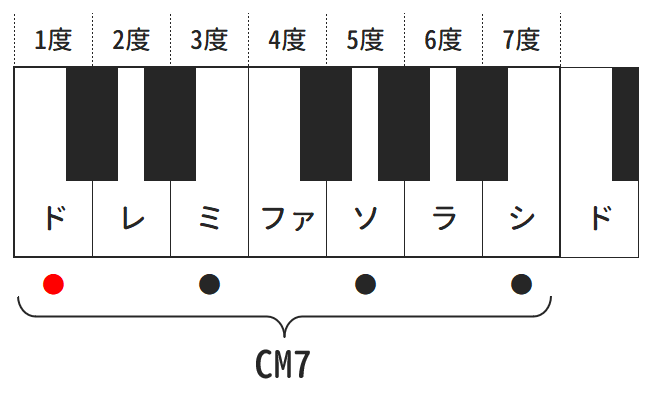

これはCメジャーセブンのコードの構成音です。全て白鍵のコードです。この七番目の音をフラットセブンにすると、

Cセブンになります。書き方は「C7」になります。構成音はドミソシ♭になります。どちらもよく出てきますが、C7の方がよく出てきます。

このようにセブンスコードは七番目の音がルートから数えて、長7度、短7度によって大きく音色が異なってきます。実際に弾いてみるとよくわかると思います。そしてこの場合七番目の音以外は全く同じなのが特徴です。

まとめ

色々なセブンスコードや11thコードなども、基本のトライアドに音を積み重ねていくものです。とにかく基本が理解できれば13thコードも理解できます。

ですから繰り返し基本のコードを弾いて行きましょう。そして1つコード表があると便利ですね。今はネット上に優れたコードの一覧表なども見受けられます。それらを活用するのも良いですね。

〜 おしらせ 〜

私の新刊「大人の初めてのコード奏法」が発売されました。

全く初めての方でもコード奏法が楽しめるように、基礎から理論も含めて全8曲解説つきです。

8曲全てQRコードにて動画を見て練習できるようになっています。

ではまた。